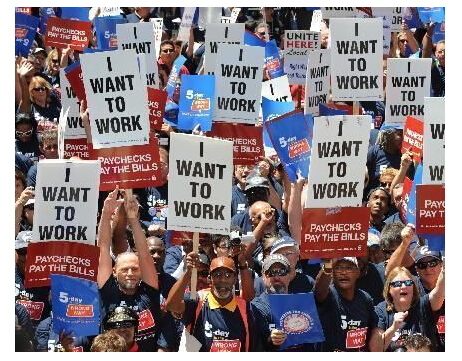

在外工作,大家進一個公司,除了必要的薪資水平,都是希望能進到一個福利制度,福利方案都很完善的公司。一個公司福利制度是否完善,是很多人都考慮的一個問題。現在大家都在說公司福利制度,那么,公司福利制度的未來,真的是大多數人被“圈養”起來?

如今看來,北歐諸國很好地承擔了“社會制度試驗田”的偉大角色。

夾雜于CES繁蕪的科技資訊中,來自芬蘭的一條新聞易被忽視:芬蘭政府從領取失業救濟金或補貼的人里隨機抽出2000人,從今年1月1日開始的兩年里,每月會給他們每人發560歐元(約4077元),這筆錢無需交稅,也不會影響其余任何福利,他們完全可以待在家中靠這560 歐元節衣縮食——芬蘭政府表示,若實驗效果不錯,會慮將受眾擴大到全芬蘭的成年人。

這也讓芬蘭成為整個歐洲第一個嘗試無條件普遍基本收入(Universal Basic Income)制度的國家(瑞士政府之前提出議案,但在公投中遭到否決),即按月領取一份保持“起碼生活水準”的補貼,且不以任何形式的工作或其他社會貢獻為條件。

懶漢們的天堂與福音?你當然可以這么說,畢竟美國前總統羅斯福的教誨言猶在耳:“沒有一個國家,無論多么富裕,可以承受對人力資源的浪費。”但這更像工業時代人力寶貴的佐證——剖視價值光環的現實一端,自由主義成為歐美發達國家主要意識形態的重要原因是,率先進入工業化國家的人力資源更值得珍視。

但如今,人工智能取代人類工作的論調已了無新意,令保守派窘迫的是,倘若未來一定會大面積失業,那么“福利社會”就無可避免。在羅斯福發表上述言論短短數十年后,另一位美國總統奧巴馬在接受麻省理工學院媒體實驗室主任喬·伊托和《連線》總編輯斯科特·達蒂齊采訪時表示:“統一發放收入是否正確,這是否會獲得民眾的廣泛接受,將成為今后一二十年的辯論話題。”

相比于時光給予社會的緩存期,技術的發展好像太快了。作為這一輪科技浪潮的舵手之一,伊隆·馬斯克就對福利社會的降臨有著冷峻的認知,在他看來,“得益于自動化技術發展,我們最終很可能會獲得統一的基本收入,或者類似的收入模式。我不確定人們還會做其他什么事情,但我認為這終究會成為現實。”

經濟學家則按照納稅額占GDP的比例,計算出了政府發放基本補貼的具體數額:據《經濟學人》一篇文章分析,美國政府每月為每人支付的基本收入應該為525美元;而中國按照2015年的數字計算,大約應該為108美元。

負責芬蘭社會福利的官員表示,普遍基本收入是為了消除失業者的“不利因素”,減輕他們對“失去某些東西”的恐懼感——但這更多是給予一小部分落魄分子的撫慰。在不少嚴肅學者眼中:在未來也許只有“富人”才有資格工作(“越有錢的人越忙,越忙就越有錢”的收益遞增苗頭早已顯露),對大多數人來說,世界本身就是一間沒有高墻的監獄,依靠政府每月的固定圈養過活;工作賦予人類的附加價值——榮譽感,責任擔當,勤奮,協作能力,將不復存在;他們將沉浸在虛擬現實的快慰中,如實驗白鼠一樣在電極的刺激中衰老并死去。

那么,未來的“福利制度”會有如此不堪么?

福利社會的先兆

先來看現實。

用美國來舉例,從數據上,宏觀經濟的繁榮并未改善大多數家庭的生活,1980年至今,美國家庭收入的中位數甚至略有下降。這意味著,過去幾十年,技術進步與全球化的恩賜對象只有富人。

萬維剛曾在專欄中轉述了某位美國學者的觀察,大概是,科技致使整體工作數量不斷減少,這個無需贅言,關鍵是后兩點:第一,美國現在失業率6%左右,但問題是許多不是什么“好工作”,四分之一“有工作的”成年人的收入甚至低于貧困線;第二,更觸目驚心的是,美國已然是個福利國家,1959年以來,美國增長速度最快的收入類型是政府轉移支付,所有家庭收入總和之中有20%是政府轉移支付,如果沒有這筆轉移支付,一半有工作的美國人會陷入貧困。

而當不少人還在為技術搶走“壞工作”低聲哀怨時,它卻近一步展示著自己的雄心勃勃,大肆吞噬一些中產階級的工作。譬如最近,一家日本保險公司從2017年起用沃森程序管理器“Watson Explorer”替換34名人身保險索賠工人;如《哈佛商業評論》所言,沃森這樣的人工智能有望改善以知識為基礎的專業,譬如保險和金融,因為許多工作可以“由可以編入標準步驟的工作和基于完全格式化數據的決策組成。”

在一些社會學家眼中,人工智能對社會的最大擠壓,是作為“脊梁”的中產階級被挖空,他們渴望社會穩定,掌握大量專業知識,從事歸屬大腦“慢系統”的工作——而這最為人工智能所擅長,正如霍金在《衛報》一個專欄中寫道:“工廠自動化已經讓眾多傳統制造業工人失業,人工智能的興起很有可能會讓失業潮波及到中產階級,最后只給人類留下護理,創造和監督工作。”

而在未來,誰又能篤定地說,機器會不擅長護理,創造和監督工作呢?

被圈養的人生

事實上,工業革命之后,知識精英曾有幾次錯怪了機器與工作的關系(比如工業人口對農業人口的大面積替代),于是樂觀地凝練了如下“共識”:陳舊的低技能工作被取代后,嶄新的高技能工作便破繭而出,這便是人類進步的腳注。

令人遺憾的是,雖提振士氣,但它不是牛頓定律,也不是自然選擇,《未來簡史》作者赫拉利就認為,拜機器所賜,人類社會將誕生一個歷史上從未出現的對經濟和軍事都毫無用處的階級——簡稱,無用階級。也正因如此,歷史反復上演的“率先惠及到一部分人的技術,一定會惠及到所有人”的故事或許將不再重現,赫拉利舉了一個令人不適的例子:“醫療之所以被普及,是因為每一個人都是有價值的。”

嗯,社會不平等早已是橫亙在科技,經濟以及人文領域之間的死角。幾乎可以肯定,人類社會階層撕裂的趨勢不可逆轉,這種焦慮正是右翼勢力崛起和民粹主義顯靈的最大原因之一。

不可逆的社會撕裂終會被多數人意識到,那該如何維持社會穩定?

未來已來——圈養。芬蘭政府普遍基本收入制度也許將會復制到全球,美國也將如此,在混沌巡洋艦一篇文章的邏輯中:“民主黨的方法是強迫資方為大多數人沒有價值的行為去付工資,用稅收為不工作的人提高消費能力,憑空創造出一些奇怪的服務業需求,然后用開拓國際市場的方式來把生產能力盈余輸出出去。由于這樣的行為是不鼓勵生產進步的,于是民主黨又用公共科教開支來促進技術的發展,用寬松貨幣政策來逼著資本投入再生產。總體來說是全力促進科技和資本把中產階級分化掉,一部分向上,大部分向下,然后把底層人民用福利圈養起來,期待他們溫暖的凋零。”

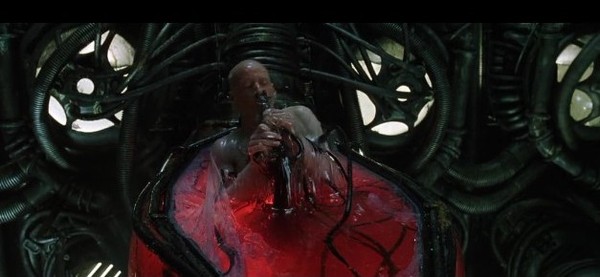

當然,之所以溫暖,正在凋零的人們或許要感謝技術。就像《黑客帝國》描述的那樣:兩顆藥丸擺在面前,紅色,在現實世界茍活;藍色,在虛擬世界快活。未來,無用的人們——地球上的大多數人,或許將通過藥丸和虛擬現實技術,得到寬慰,得到快慰。雷·庫茲韋爾就曾預測:未來納米機器人有可能與大腦神經元自由交互,徹底構建出一個完美的虛擬現實體驗,讓個人擁有上帝一般的存在感。

那么,你準備好了嗎?